Китай реагент для стабилизации ила

Работа с отходами, особенно с торфяными осадками, – задача непростая. Часто сталкиваешься с проблемой нестабильности, с трудом в обращении, с высоким содержанием органики и, как следствие, с выделением неприятных запахов. Многие сразу думают о механических методах – отстойники, фильтрация. Это, конечно, важно, но часто недостаточно для достижения требуемого уровня стабилизации и снижения экологической нагрузки. За последние годы я видел множество попыток решения этой задачи, и, должен сказать, не все из них оказывались успешными. Давайте посмотрим, что получается, и с какими сложностями приходится сталкиваться на практике.

Общая проблема нестабильности отходов

Суть проблемы в химической активности торфа. Органические соединения, находящиеся в нем, подвержены разложению, особенно в присутствии кислорода и микроорганизмов. Это приводит к выделению газов, изменению консистенции осадка и, в конечном итоге, к его деградации. Особенно это критично в условиях ограниченного пространства и необходимости длительного хранения. Простого уплотнения недостаточно; нужно воздействовать на химические процессы, происходящие внутри массы.

Стандартные методы, такие как компостирование, могут быть эффективны, но требуют значительных временных затрат и контроля параметров (температура, влажность, аэрация). Промышленно масштабировать такое мероприятие – серьезная задача. В то же время, использование химических реагентов предлагает более быстрый и контролируемый способ стабилизации. Я сталкивался с ситуациями, когда попытки 'быстрого решения' приводили к непредсказуемым последствиям – например, к образованию токсичных соединений или к ухудшению характеристик осадка в долгосрочной перспективе. Поэтому важно подходить к выбору реагента с большой ответственностью.

Типы реагентов для стабилизации торфа

Существует несколько категорий веществ, применяемых для стабилизации отходов. Среди наиболее популярных – различные виды цемента, известь, гипс, а также специализированные химические реагенты, содержащие полимерные добавки, минеральные соли и другие компоненты. Выбор конкретного реагента зависит от состава отходов, требуемой степени стабилизации и экономических факторов. Важно понимать, что ни один реагент не является универсальным решением, и необходимо проводить лабораторные исследования для определения оптимального состава и дозировки.

Я работал с несколькими компаниями, которые тестировали различные реагенты для стабилизации торфяных осадков, образующихся при добыче торфа. Некоторые из них использовали цемент, но это часто приводило к образованию хрупкого, трескающегося осадка. Другие экспериментировали с известью, но это могло вызвать выделение газообразных продуктов и усложнить процесс уплотнения. Именно поэтому в последнее время наблюдается повышенный интерес к специализированным реагентам, разработанным специально для стабилизации органических отходов. Они зачастую содержат комбинацию различных веществ, которые воздействуют на торф на нескольких уровнях – уменьшают его активность, предотвращают разложение и улучшают механические свойства.

Опыт применения реагентов: примеры и сложности

В ООО?Хэнань??Юйсинь?Тяжелое?Машиностроение? мы сотрудничаем с предприятиями, занимающимися переработкой отходов химической промышленности. Часто нам приходилось решать задачи по стабилизации торфяных осадков, образующихся в результате очистки сточных вод. В одном из проектов мы использовали реагент на основе модифицированного гипса и полимерных добавок. Результаты оказались достаточно хорошими – удалось снизить содержание органического вещества в осадке на 60% и улучшить его механические свойства. Однако, возникла проблема с увеличением веса осадка, что потребовало пересмотра конструкции отстойника. Вот где важно учитывать все факторы – не только химические, но и инженерные.

Одним из важных аспектов, на который следует обращать внимание, является взаимодействие реагента с другими компонентами отходов. Например, если в торфяном осадке присутствуют тяжелые металлы, необходимо убедиться, что реагент не будет способствовать их выщелачиванию. В другой ситуации мы столкнулись с проблемой коррозии оборудования, используемого для перемешивания и уплотнения осадка. Оказалось, что некоторые реагенты содержат компоненты, которые агрессивно воздействуют на металлы. Поэтому необходимо тщательно подбирать реагент, учитывая состав отходов и материал используемого оборудования. Также, важно обратить внимание на безопасность работы с реагентами, так как некоторые из них могут быть токсичными или коррозионно-активными.

Анализ и контроль процесса стабилизации

Нельзя недооценивать важность анализа и контроля процесса стабилизации. Регулярное измерение pH, температуры, содержания органического вещества и других параметров позволяет своевременно выявлять проблемы и корректировать технологический процесс. В лабораторных условиях необходимо проводить анализ состава реагента и его взаимодействие с отходами. Это позволяет оптимизировать дозировку реагента и избежать нежелательных побочных эффектов. Также важно контролировать состояние осадка на различных стадиях процесса стабилизации – оценивать его консистенцию, структуру и механические свойства. Эти данные позволяют оценить эффективность процесса и принять решения о дальнейшем использовании или утилизации осадка.

Перспективы развития технологий стабилизации отходов

В настоящее время активно разрабатываются новые технологии стабилизации отходов, основанные на использовании микроорганизмов, наночастиц и других передовых материалов. Эти технологии позволяют достичь более высокой степени стабилизации, снизить экологическую нагрузку и повысить экономическую эффективность процесса. В частности, сейчас активно исследуются возможности использования геополимерных материалов, которые обладают высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Это перспективное направление, которое может стать альтернативой традиционным методам стабилизации.

Кроме того, все больше внимания уделяется повторному использованию стабилизированных отходов. Например, стабилизированный торф может использоваться в качестве компонента строительных материалов, удобрений или для рекультивации земель. Важно, чтобы стабилизированные отходы соответствовали требованиям нормативных документов и не представляли угрозы для окружающей среды. ООО?Хэнань??Юйсинь?Тяжелое?Машиностроение? активно участвует в разработке новых технологий переработки отходов и сотрудничает с научными организациями для внедрения инновационных решений.

Рекомендации

В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо проводить тщательный анализ состава отходов и выбирать реагент, соответствующий их характеристикам. Во-вторых, необходимо учитывать влияние реагента на другие компоненты отходов и на используемое оборудование. В-третьих, необходимо регулярно контролировать процесс стабилизации и вносить корректировки в технологический процесс при необходимости. И, наконец, необходимо учитывать экономические факторы и выбирать наиболее экономически эффективное решение.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Твердый полимерный сульфат железа

Твердый полимерный сульфат железа -

Неионогенный полиакриламид

Неионогенный полиакриламид -

Катионный полиакриламид (КПАМ)

Катионный полиакриламид (КПАМ) -

Вихревой акустический очиститель

Вихревой акустический очиститель -

Твердый реагент для удаления фосфора

Твердый реагент для удаления фосфора -

Флокулянт полиакриламид

Флокулянт полиакриламид -

Противотоковая закрытая градирня

Противотоковая закрытая градирня -

Интеллектуальный импульсный очиститель

Интеллектуальный импульсный очиститель -

Поперечноточная закрытая градирня

Поперечноточная закрытая градирня -

Ингибитор накипи

Ингибитор накипи -

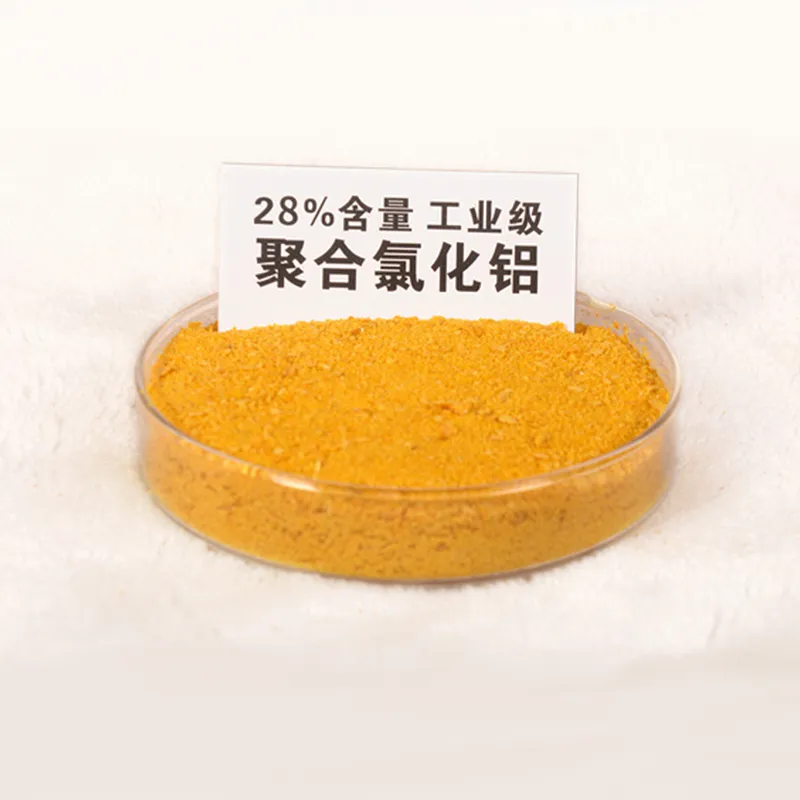

Полиоксихлорид алюминия

Полиоксихлорид алюминия -

Композитный источник углерода

Композитный источник углерода

Связанный поиск

Связанный поиск- Дешево реагент для очистки рек и озер

- Дешево простое техническое обслуживание сажеобдувочного аппарата

- Китай очистка газовых котлов от золы

- Высококачественный стабильная работа системы охлаждения

- Закрытая охладительная башня цена

- Реагент для удаления общего азота

- Оптом ингибитор накипи для обратного осмоса

- О внедрении систем акустической очистки поверхностей нагрева завод

- Высококачественный полиалюминий хлорид

- Китай закрытая градирня с медными змеевиками